Anders als bei Isaak Iselin (1728–1782), der im Kreuzgang des Münsters begraben ist und dessen Grabstein wir heute noch betrachten können, gibt es von Peter Ochs keine Grablege mehr. 2002 wurden deshalb von der Bildhauerin Bettina Eichin gestaltete Erinnerungstafeln in zwei Nischen an der Predigerkirche angebracht. Ich danke Max Galli für die schönen Aufnahmen und die Erlaubnis, diese in diesem Blog veröffentlichen zu dürfen.

© Max Galli, Basel – Bild 1

Das Grab der Familie Ochs im Friedhof bei der Predigerkirche

Peter Ochs war Calvinist. Deshalb besuchte er nicht den reformierten Gottesdienst in der für sein Wohnquartier – die Neue Vorstadt (heute Hebelstrasse) – zuständigen Peterskirche, sondern er gehörte wie schon seine Eltern zur «Église française», zur calvinistischen Gemeinde Basels, die seit 1614 in der Predigerkirche am Totentanz ihre Gottesdienste abhielt. Diese Gemeinde unterstand zwar der Aufsicht der Basler Reformierten Kirche, war sonst aber ganz selbständig. Sie wurde von einem «Consistoire» geleitet, das aus Kirchenältesten, den «Anciens», bestand. Die französische Gemeinde konnte auch ihre Pfarrer selbst wählen, was in den reformierten Kirchgemeinden Basels der Kirchenleitung vorbehalten war. Seit 1812 war Peter Ochs Präsident des Consistoires. Mit der Wahl zum Präsidenten des sogenannten Deputatenamtes übernahm Peter Ochs kurz darauf auch die Leitung der staatlichen Aufsichtsbehörde über die Reformierte Kirche des Kantons Basel.

Auf dem zur Predigerkirche gehörenden Kirchhof besass die Familie Ochs ein Familiengrab. Dieser Friedhof befand sich zwischen der heutigen Spitalstrasse und der St. Johanns-Vorstadt, dort, wo sich jetzt eine kleine Parkanlage befindet. Der Kirchhof war ringsum von einer hohen Mauer umgeben. Die Spitalstrasse, die damals noch Lottergasse hiess, führte nicht direkt am Kirchenschiff vorbei zum Petersgraben, sondern bog weiter oben ab in die St. Johanns-Vorstadt. An der Kirchhofmauer entlang der St. Johanns-Vorstadt befand sich der berühmte Totentanz, nach dem die Lokalität heute noch benannt ist.

Das Familiengrab war von Peter Ochs’ Vater Albrecht beim Tod seiner Frau 1776 angelegt worden. In dieser Grablege beerdigte Peter Ochs 1780 seinen Vater und 1790 einen als Säugling verstorbenen Sohn. Am 26. Oktober 1804 forderten jedoch die Anwohner des St. Johannquartiers in einer Bittschrift den Abbruch der Friedhofmauer und die Umwandlung des Friedhofs in eine Promenade. Der engen Strassenführung überdrüssige Anwohner schritten am 5. und 6. August 1805 zur Selbsthilfe, obwohl der Abbruch bereits genehmigt war. Dabei wurden nicht nur der Totentanz zerstört, sondern auch das Ochs’sche Familiengrab beschädigt. Peter Ochs erwarb deshalb 1806 als Ersatz beim Bauamt eine neue Grablege an der Mauer des Kirchenschiffs. Ob er die Gebeine seiner Eltern und seines Sohnes in das neue Grab überführen liess, wissen wir nicht. In dieser Grabnische beerdigte er aber nachweislich 1816 seinen ältesten Sohn Albert und liess sich selbst 1821 dort beerdigen.

Bei der Erweiterung und Verlegung der Lottergasse 1845 (der heutigen Spitalstrasse), wurde dieses neue Familiengrab aufgehoben. Wohin seine sterblichen Überreste umgebettet wurden, ist unbekannt. «Nachkommen und geistige Erben» (vgl. unten Bild 3) stifteten deshalb in Erinnerung an Peter Ochs anlässlich seines 250. Geburtstages 2002 eine von der Bildhauerin Bettina Eichin gestaltete bronzene Plastik, die in zwei Nischen an der Predigerkirche entlang der Spitalstrasse eingelassen ist (oben Bild 1).

Die Erinnerungstafeln an der Predigerkirche

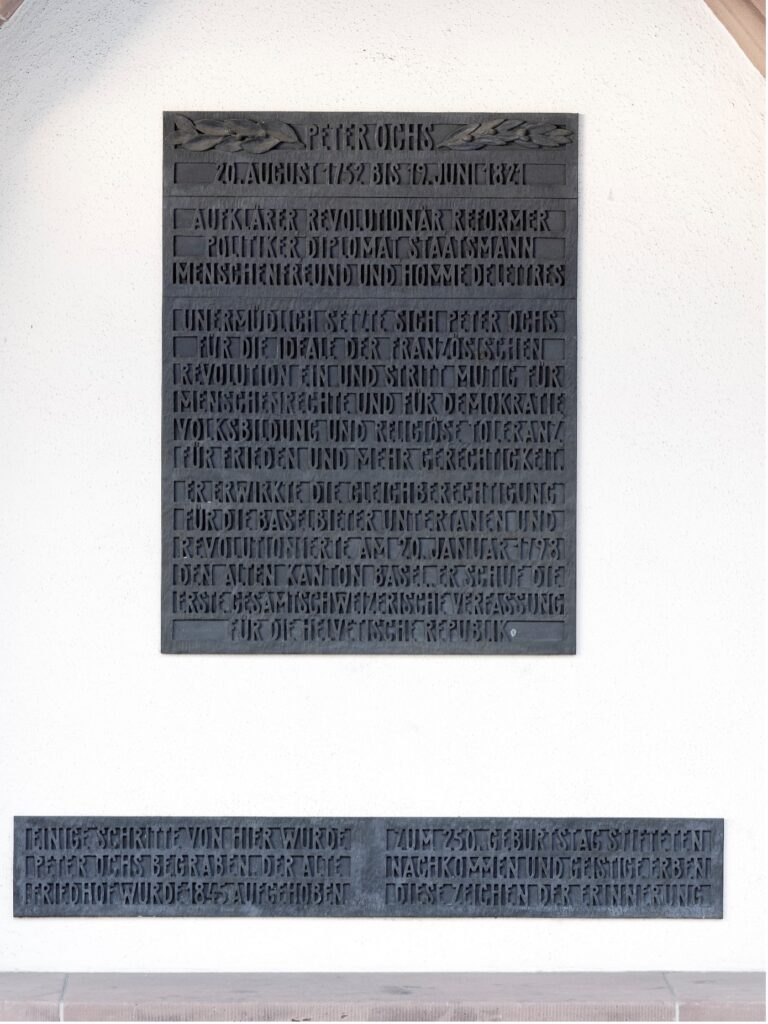

Die Plastik besteht aus einer Skulptur, einer Grabtafel und einer Stiftertafel. Der skulpturale Teil erinnert in symbolischer Form an die Basler Revolution von 1798 und die Helvetische Republik (vgl. Bild 2). Die mit vergoldeten Lorbeerzweigen bekränzte Grabtafel (Bild 3 oben) befindet sich ungefähr an der Stelle, wo sich bis 1845 die Grablege von Peter Ochs befand, und würdigt seine Leistungen. Unter der Grabtafel befindet sich die längliche Stiftertafel (vgl. Bild 3 unten).

Der skulpturale Teil

© Max Galli, Basel – Bild 2

Der skulpturale Teil befindet sich in der linken Nische. Die Basis der Skulptur bildet eine Tafel, auf der in Deutsch und Französisch der Wahlspruch der Basler Revolution zu lesen ist: Freiheit Gleichheit Eintracht / Liberté Égalité La Paix. Darüber befinden sich die Schriftzüge Pierre Ochs in seiner eigenen Handschrift. Sein Vor- und Nachname wird vom Lot eines Senkbleis getrennt. Die Schnur des Senkbleis führt zu einem Winkel, auf dem ein grosser Revolutionshut mit Federbusch und Kokarde sitzt. Senkblei und Winkel symbolisieren die Gerechtigkeit und stellen zusammen mit dem Hut das Emblem der Helvetischen Revolution dar.

Grabtafel und Stiftertafel

Grabtafel und Stiftertafel befinden sich rechts in der zweiten Nische. Die Buchstaben dieser Texttafeln wurden – wie die Buchstaben der Basis der Skulptur – von Bettina Eichin einzeln von Hand aus Wachs geformt und als verlorene Form in Bronze gegossen.

© Max Galli, Basel – Bild 3

Text der Grabtafel:

[Lorbeerzweig, vergoldet] Peter Ochs [Lorbeerzweig vergoldet]

20. August 1752 bis 19. Juni 1821

Aufklärer, Revolutionär, Reformer

Politiker, Diplomat, Staatsmann

Menschenfreund und Homme de lettres

Unermüdlich setzte sich Peter Ochs

für die Ideale der Französischen

Revolution ein und stritt mutig für

Menschenrechte und für Demokratie

Volksbildung und religiöse Toleranz

für Frieden und mehr Gerechtigkeit.

Er erwirkte die Gleichberechtigung

für die Baselbieter Untertanen und

revolutionierte am 20. Januar 1798

den alten Kanton Basel. Er schuf die

erste gesamtschweizerische Verfassung

für die Helvetische Republik.

Stiftertafel links:

Einige Schritte von hier wurde

Peter Ochs begraben. Der alte

Friedhof wurde 1845 aufgehoben.

Stiftertafel rechts:

Zum 250. Geburtstag stifteten

Nachkommen und geistige Erben

diese Zeichen der Erinnerung

Die Erinnerungstafeln von Bettina Eichin an der Predigerkirche sind meines Wissens bis heute die einzige Skulptur im öffentlichen Raum der Stadt Basel, die an die Basler Revolution, die Helvetik oder an die Person von Peter Ochs erinnert.

Zum Menschenrechtsdenkmal von Bettina Eichin, zu dessen Entstehung und Geschichte siehe www.menschenrechtsdenkmal.ch.

Kommentare