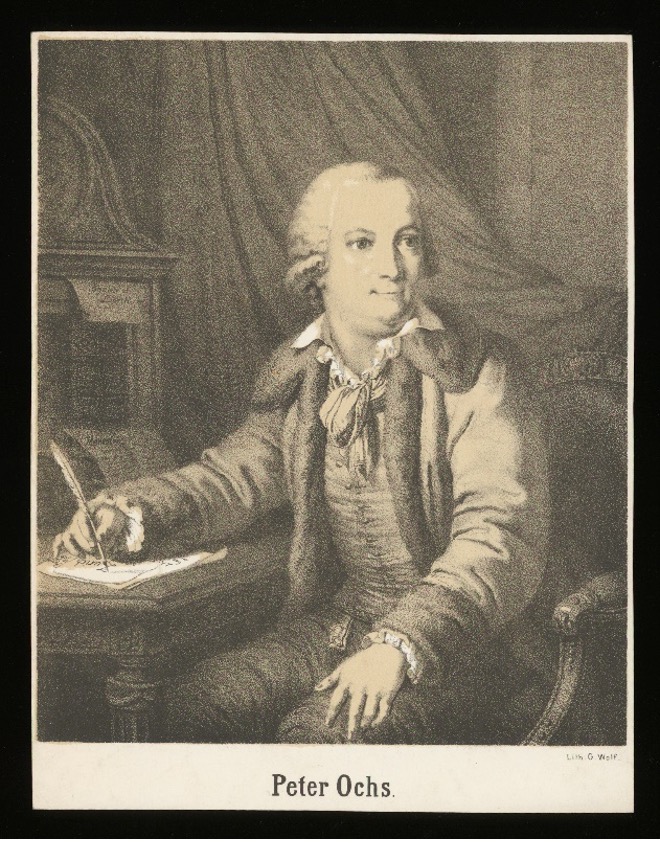

Eine Lithographie von 1876

UBH Portr. BS Ochs P 1752, 2a – Bild 1

Das Titelbild des Blogs zeigt eine Lithographie von Georg Wolf (1819–1900) aus dem Jahre 1876. Wolfs Lithographische Anstalt befand sich im Haus zum Schwarzen Ritter an der Ecke Unterer Heuberg / Gemsberg. Wolf arbeitete nach einer Vorlage: einer Zeichnung von Johann August Nahl dem Jüngeren (1752–1825) von 1791 (vgl. Bild 2). Diese befand sich damals noch in Familienbesitz. Jetzt wird die Nahl-Zeichnung im Historischen Museum Basel aufbewahrt zusammen mit anderen Nahl-Porträts von Salome Ochs-Vischer und den Kindern des Ehepaars Ochs.

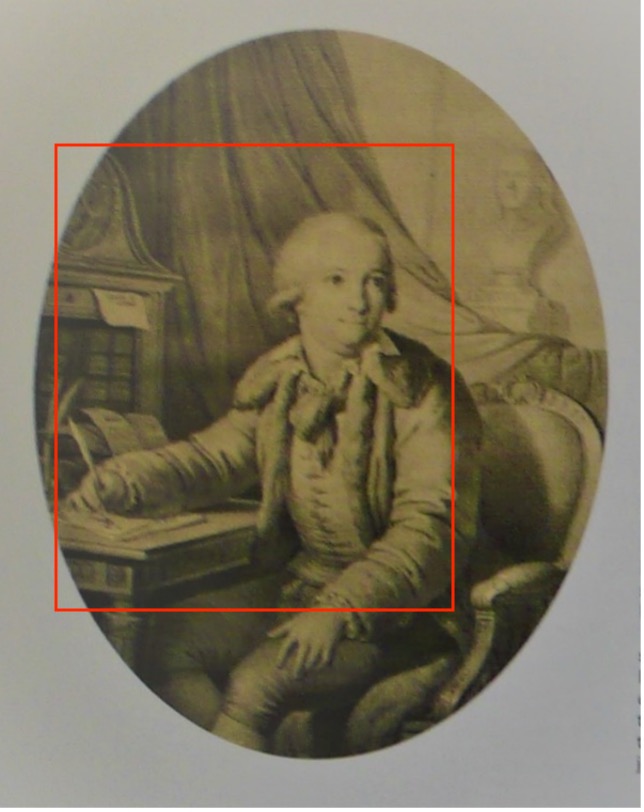

Johann August Nahls Zeichnung von 1791

Die Zeichnung stellt Peter Ochs in Paris dar, während seiner ersten offiziellen diplomatischen Mission zwischen April und August 1791, nachdem er 1790 zum Stadtschreiber aufgerückt war. Wir sehen ihn am Schreibtisch in seiner Pariser Unterkunft, in die er nach offiziellen Visiten zurückgekehrt ist. Er hat die Halsbinde gelockert und den Hemdkragen geweitet, sich aber noch nicht umgezogen, um die noch frischen Eindrücke seiner Gespräche rasch in einem Brief festzuhalten.

Der siegreiche Freisinn erinnert sich 1876 der Basler Revolution von 1798

Die Entstehung der Lithographie von Georg Wolf ist mit einem wichtigen Ereignis in der politischen Geschichte Basels verknüpft: dem Sieg des Freisinns 1875 über die Konservativen, die seit 1833 die Politik dominiert hatten. Die Graphik wurde für das 54. Neujahrsblatt der Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige (GGG) angefertigt, das 1876 die Revolution in Basel von 1798 zum Thema hatte – erstmals seit Ochs’ Darstellung im achten Band der «Geschichte der Stadt und Landschaft Basel». Der Wahlsieg des Freisinns 1875 hatte die Neujahrsblatt-Kommission veranlasst, einen bereits vorliegenden Text zurückzustellen und kurzfristig Hans Frey mit einer Darstellung der «Staatsumwälzung des Cantons Basel im Jahre 1798» zu beauftragen. Wie Frey gehörte auch Georg Wolf dem Basler Freisinn an.

Eine Gegenüberstellung

Die Lithographie Wolfs folgt sehr genau der Zeichnung von Nahl. Weil Wolf die ovale Medaillonform des Originals zugunsten eines rechteckigen Bildausschnittes aufgab, wie der Vergleich von Bild 1 mit Bild 2 zeigt, ging ein Detail verloren. Wenn wir ein Rechteck auf die ovale Originalzeichnung legen (in Bild 2 rot eingezeichnet), sehen wir, dass Teile der Staffage in der Lithographie von Wolf fehlen.

HMB Inv. 1974, 393 (Foto: Maurice Babey) – Bild 2

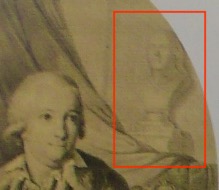

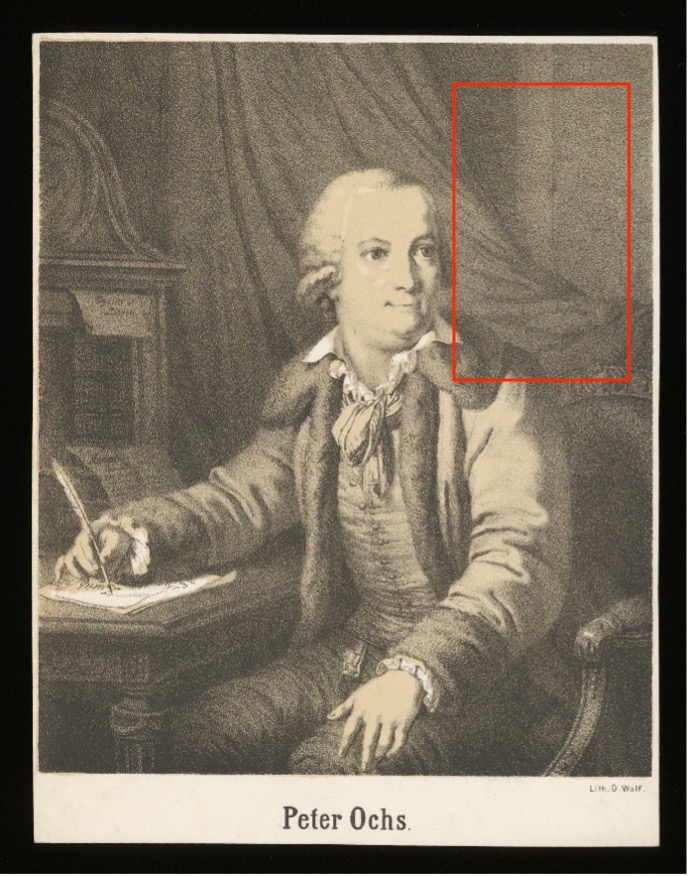

Rechts von Peter Ochs’ Kopf ist nämlich in der Zeichnung von Wolf eine Büste von Benjamin Franklin (1706–1790), einem der Gründerväter der Vereinigten Staaten von Amerika, erkennbar (vgl. Bild 3). Ochs verehrte Franklin sehr und besuchte ihn 1784 in Passy, als Franklin amerikanischer Botschafter am französischen Hof war. Diese Büste fehlt auf der Lithographie von Georg Wolf (vgl. Bild 4).

Bild 3

Bild 4

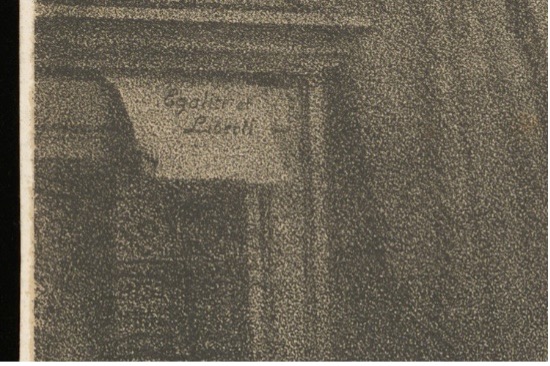

Alle anderen Elemente der Inszenierung Nahls sind aber noch da: der Brief nach Zürich und das «Memorandum» hinter Ochs’ Schreibarm vor dem Regal, die ihn als Diplomaten und Politiker charakterisieren (vgl. Bild 5), drei Bände im Regalfach, die für seine Kantonsgeschichte stehen, und der Zettel oberhalb der Bände mit der Aufschrift «égalité et liberté» (vgl. Bild 6). Bücher und Zettel weisen ihn als Historiker und Revolutionsfreund aus. Obwohl 1791 erst ein Band der Basler Geschichte von Ochs erschienen war, wusste Nahl offenbar, dass Ochs zu diesem Zeitpunkt die Geschichte Basels noch in drei Bänden abzuhandeln hoffte. Doch der von Nahl hergestellte Bezug zur Amerikanischen Revolution von 1776 und der Publikation der ersten Menschenrechtsdeklaration fehlen in Wolfs lithographischer Wiedergabe.

Bild 5

Bild 6

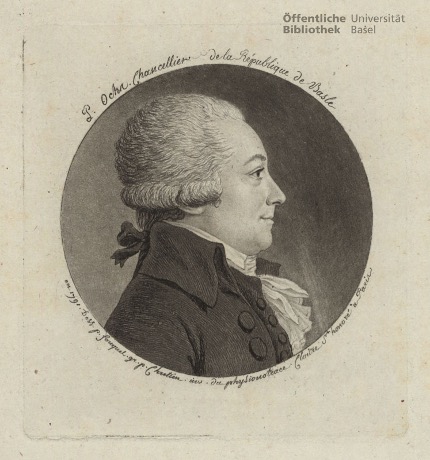

Die Physionotrace von 1791

Die Zeichnung von Johann August Nahl ist nicht das einzige Porträt, das zwischen der Beförderung von Peter Ochs zum Stadtschreiber im Juli 1790 und seiner Rückkehr aus Paris Ende August 1791 entstanden ist. Einen Porträtstich, eine sogenannte Physionotrace (vgl. Bild 7), liess Ochs selbst in Paris anfertigen (vgl. meinen Blog dazu unter Link: https://blog.ub.unibas.ch/2018/10/23/ein-souvenir-aus-dem-revolutionaeren-paris).

UBH Portr. BS Ochs P 1752, 9a. – Bild 7

Da Ochs zusammen mit einigen Abzügen auch die gravierte Kupferplatte erwarb, konnte er Jahre später, als 1819 endlich der dritte Band der Geschichte erschien, den Käufern auch Abzüge dieses Porträtstichs anbieten. Abzüge dieser Platte wurden noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts für die Illustration eines Privatdrucks verwendet. Die Kupferplatte wird jetzt im Staatsarchiv Basel-Stadt im Familienarchiv Ochs-His aufbewahrt (PA 633c, E, fasc. 16).

Die Alabasterbüste von Landolin Ohmacht von 1790/91

In selben Zeitabschnitt entstand aber auch eine kleine Alabasterbüste von Landolin Ohmacht (1760–1834), die ein Freund von Ochs nach dessen Beförderung zum Stadtschreiber am 22. Juli 1790 in Auftrag gab, als Ohmacht sich gerade in Basel aufhielt (vgl. Bild 8).

Privatbesitz (Foto: UBH Portr. Basel Ochs P 1752, 13) – Bild 8

Sowohl im Familienarchiv Ochs-His im Staatsarchiv Basel-Stadt (PA 633c, A 4.3, fasc. 20) als auch in den noch nicht vollständig katalogisierten Flugblattsammlungen der auf der Universitätsbibliothek Basel verwahrten «Vaterländischen Bibliothek» (ohne Signatur) findet sich eine Ode auf Ochs mit dem Titel «Stances pour la buste de Monsieur Ochs, Chancelier de la ville de Bâle», die laut Angaben auf der letzten Seite des lithographierten Doppelbogens im März 1791 gedruckt und verteilt wurde. Unterzeichnet ist das Lobgedicht von einem «chev[alie]r Phaff», einer Person aus dem engeren Freundeskreis von Peter Ochs, die ich noch nicht identifizieren konnte.

Die Datierung des Druckes belegt, dass die Büste Ochs noch vor seiner Abreise nach Paris am 22. April 1791 verehrt wurde. Das siebenstrophige Lobgedicht entstand nicht nur, um die neue Würde von Peter Ochs als Stadtschreiber zu besingen. Sie spielt auch auf eine heftige Auseinandersetzung zwischen Ochs und der Basler Regierung im Februar und März 1791 an. Ochs hatte sich dagegen gewehrt, dass Basel den Durchmarsch kaiserlicher Hilfstruppen ins von revolutionären Unruhen geschüttelte Fürstbistum Basel erlaube, weil er darin eine gefährliche Verletzung der eidgenössischen Neutralität sah, die vom revolutionären Frankreich nur als Provokation verstanden werden konnte und Basel gefährdete. Die Basler Regierung genehmigte schliesslich unter dem Druck der eidgenössischen Tagsatzung und Österreichs den Durchmarsch. Ochs fühlte sich desavouiert und reichte seine Demission ein, die von der Regierung jedoch nicht angenommen wurde. Ochs lenkte daraufhin ein und wurde im April mit der Mission nach Paris betraut. Auf diese Auseinandersetzung nimmt die Ode Bezug, indem sie Ochs’ Bürgertugend, seine Opferbereitschaft und nationale politische Handlungsperspektive lobt. Den Text dieses Gedichts finden Sie unter Material.

Benutzte Literatur

Bhattacharya, Tapan: «Ohmacht, Landolin», in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 22.04.2009. Online: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/022557/2009-04-22, konsultiert am 18.06.2021.

Artikel «Haus zum Schwarzen Ritter» unter www.basler-bauten.ch mit Hausgeschichte und Hinweisen auf die Firmengeschichte der Lithographischen Anstalt Wolf

Zum Ochs-Bild des Basler Freisinns vgl. Stefan Hess, Eine damnatio memoriae und ihre Folgen, S. 126 ff., in: «Menschenrechte und Revolution. Peter Ochs 1752–1821», hg. von Benjamin Mortzfeld (Begleitpublikation zur Kabinettausstellung im Foyer des Historischen Museums vom 18. Juni – 14. November 2021)

Zu Ochs’ Biographie vgl. Sara Janner, «L’histoire me vengera – Das Leben von Peter Ochs-Vischer (1752 – 1821), in: «Menschenrechte und Revolution. Peter Ochs 1752–1821», op. cit.

Kommentare